今では当たり前の様に行っている歯磨き。

今回は

日本で歯磨き粉はいつから、どの様な形で使われ始めたのか調べてみました。

日本のおける歯磨きの起源は6世紀頃、仏教伝来時だそうです。

当初は僧侶の間だけで、身を清める儀式として行われ、

後に公家など上流階級へ広がっていきました。

庶民が歯を磨く様になったのは江戸時代になってからです。

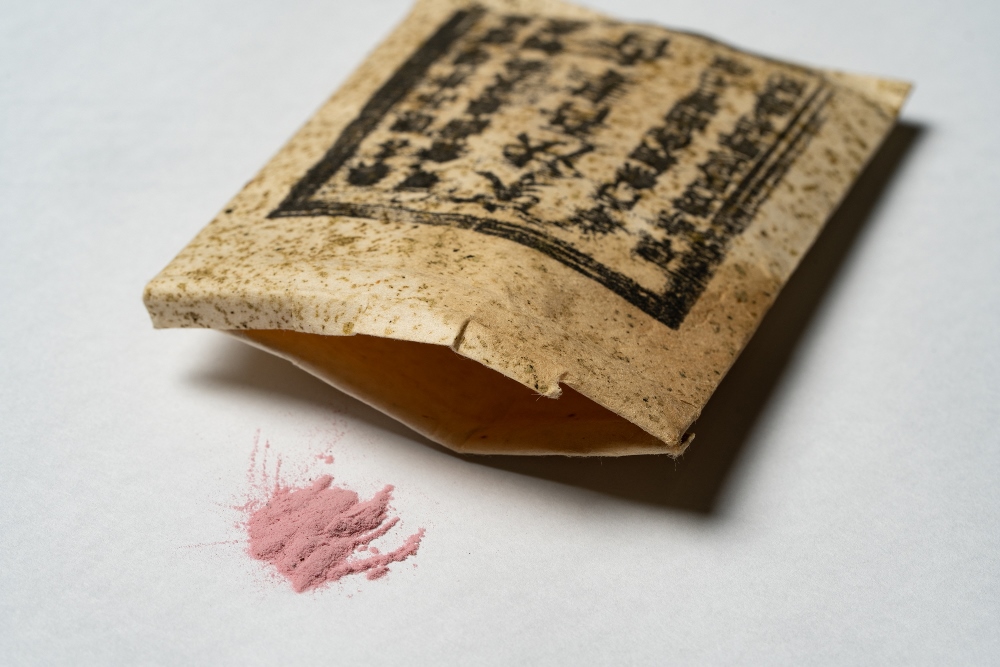

1625年、丁字屋左衛門が日本初の歯磨き粉「丁字屋歯磨」を発売しました。

成分は

「豚砂(目の細かい研磨砂)」「丁字(漢方薬)」「龍脳(漢方薬)」

などです。

丁字屋研磨には

歯を白くする、

口の悪き匂いを去る

といった効果が書かれていて

房楊枝と一緒に使用する事が日常の習慣になっていた様です。

庶民の磨き方は房楊枝派、歯磨き粉を指につけてする派と様々。

歯木から形を変えて商品化された房楊枝は

ブラシ状になっている部分で歯を磨き、

反対側の尖っている部分で歯と歯の間の汚れを取り除き、

柄のカーブした部分で舌のこすり掃除をしていたそうです。

現在の歯ブラシ、歯間ブラシ、舌ブラシの原型が

この時代に既に完成されていた様ですね。

当時の浅草には200軒ほどの房楊枝屋さんが並んでいたとか。

身だしなみへの気配りは、

いつの時代も性別、年齢に関係なく重要な要素だという事が分かりまね。

皆さんも定期健診に行って歯を大切にケアして下さいね。

別部歯科へのご来院もお待ちしております。